René Minéry, notre historien local, nous a transmis à travers son livre : « WALDIGHOFFEN – L’histoire d’un village sundgauvien », le fruit de ses recherches effectuées pendant de nombreuses décennies.

Recherches sur l’histoire de notre village, depuis les temps immémoriaux de sa création jusqu’au début de ce 3ème millénaire.

Les textes reproduits en italique tout au long des différents chapitres ci-dessous sont tirées directement de son livre « WALDIGHOFFEN – L’histoire d’un village sundgauvien » pour la période du Moyen-Age jusqu’en 1978 et de son ADDITIF à cet ouvrage pour les années 1978/1989.

Au-delà étaient et restent de plus en plus manifestes les maximes qu’il nous cite.

« Nul ne naît appris et instruit »(A. de Montluc)

« L’instruction accroît la valeur innée » (Horace)

Preuve en est l’accélération désormais vertigineuse des connaissances et des réalisations.

Avec René, parcourons l’histoire passée de notre école, une école bien différente de celle que nous nous sommes construite désormais !

L’ENSEIGNEMENT DANS LE SUNDGAU JUSQU’EN 1648

Au Moyen Age, les rivalités entre princes de l’époque médiévale accompagnées de massacres et destructions systématiques, dont la disparition de villages entiers, les épidémies de peste, le terrible tremblement de Terre de 1356 ont empêché toute velléité de création d’école locale pérenne.

« La date à laquelle on commença à enseigner dans notre commune reste ignorée, manque d’archives.

Au Moyen Âge, personne ne savait lire et écrire, mais la population apprenait d’elle-même à compter. Il ne fallait pas se tromper lorsque les seigneurs et l’église ramassaient la dîme.

Durant ces siècles, il y avait certainement des jeunes de notre village qui étudiaient pour devenir prêtres, médecins ou autres professions.

Dès 1490, un nommé Petrus Hemmerlin de Waldighoffen étudiait à l’université de Bâle.

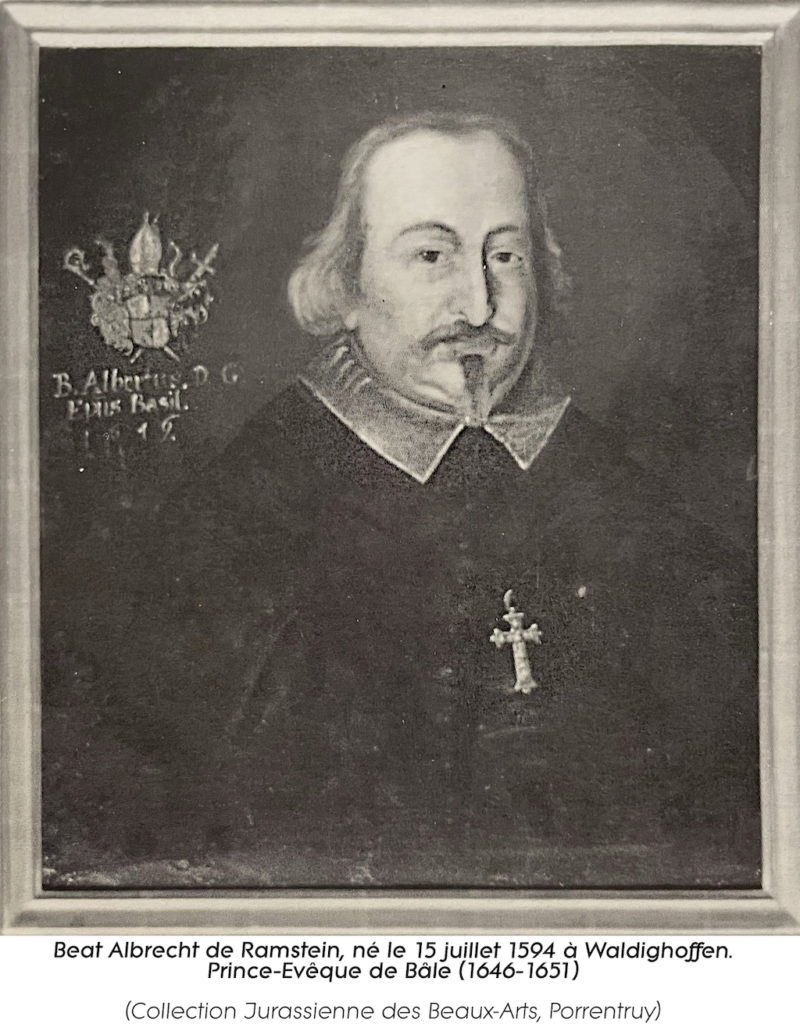

Béat Albrecht de Ramstein, né le 15.07.1594 et qui a passé sa tendre jeunesse au château de Waldighoffen, commença ses études au collège de Porrentruy pour les achever au « Collegium Germanicum » de Rome. Il fut nommé en 1646, Prince-Évêque de Bâle.«

En fait, jusqu’au 17ème siècle, l’enseignement est contrôlé par l’Eglise et les instructeurs sont des membres du clergé. La religion et l’école sont indissociables.

Les écoles accueillent surtout les garçons des familles nobles destinés à devenir des membres du clergé.

L’ÉCOLE À WALDIGHOFFEN DE 1648 À 1833

De 1648 à la Révolution française

Après la guerre de Trente Ans (1618-1648) ou notre région passait sous la couronne du roi de France, l’enseignement faisait défaut et ce n’est qu’au milieu du 18e siècle où le premier maître d’école est signalé. Ursus Eggenschwiller, originaire de Beinwil en Argovie, suisse allemand, enseignait de 1746 à 1770 (Il s’est marié le 16 janvier 1747 à Waldighoffen avec Marguerite Higelin).

De la Révolution française à 1800 …

La Révolution française de 1789 mit fin à l’administration paroissiale pour la remplacer par celle des Communes à qui revint tout naturellement la compétence de l’enseignement primaire.

Elle fit également procéder, en 1807, au recensement de l’illettrisme dans notre secteur.

« Après la Révolution, le conseil municipal devait choisir l’instituteur et fournir un local pour l’école et une habitation pour l’instituteur, mais la fréquentation n’était pas obligatoire. Aucune mention n’est donnée dans les archives municipales où cet enseignement était dispensé ».

DÉNOMBREMENT DE 1807 DE L’ILLETTRISME DANS LE SUNDGAU

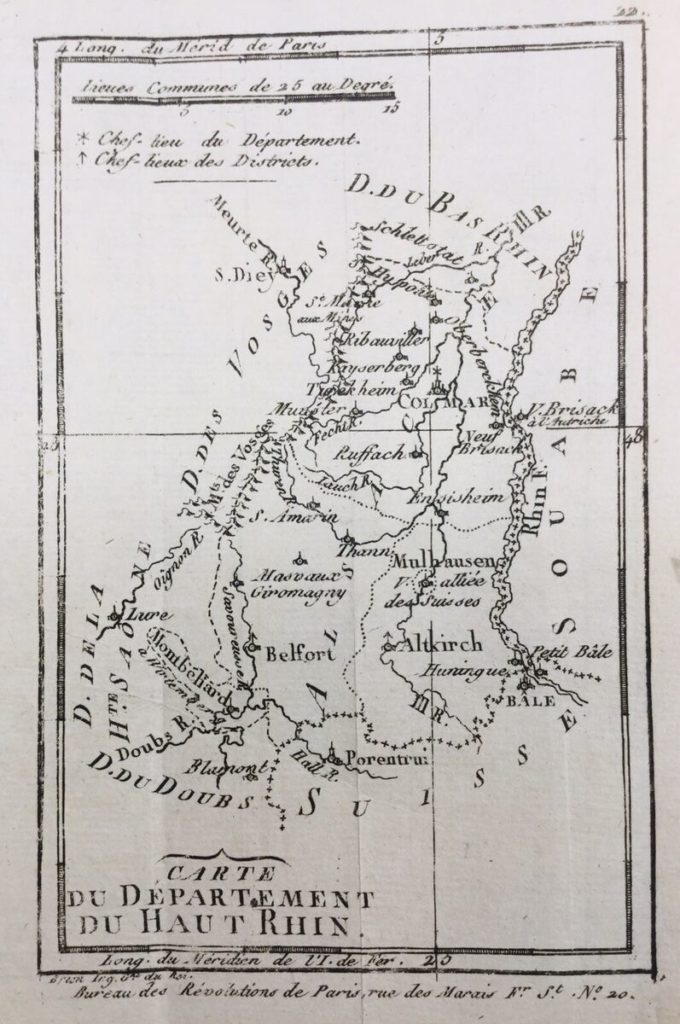

« Au début du 19e siècle, le dénombrement de 1807 nous donne un classement des personnes sachant lire et écrire de l’arrondissement d’Altkirch. Le Haut-Rhin était divisé en trois arrondissements : Belfort 191 communes, Colmar 134 communes et Altkirch 166 communes.

Sur les 166 communes de la l’arrondissement, Waldighoffen occupait la 163e place avec 4,9 % de la population sachant lire et écrire et uniquement en allemand. »

PAR AILLEURS …

« Les registres paroissiaux dont la conservation ne date que depuis 1745 et les premiers registres d’Etat civil nous le prouvent, beaucoup de futurs mariés ne signaient que par une marque en croix.

Par manque d’archives il est impossible de confirmer, s’il y avait continuellement un instituteur et où se tenait la classe. »

De 1800 à1833, une école itinérante …

De 1811 à 1818, un autre Suisse de Laufon, Pierre Paul Probst occupa le poste de maître d’école, mais la commune ne possédait aucun bâtiment. Elle louait chez des particuliers une pièce qui servait de salle de classe, la « Schuàlstubà ».

La première mention, datée du 3 août 1829, d’une telle location est notée dans un accord entre la municipalité et un habitant : Dominique Herzog, également membre du conseil depuis 1815. Ce dernier loue une demeure sise dans la cour ou il habite pour une durée de deux ans moyennant une location annuelle de 48 francs avec les conditions suivantes. Que l’instituteur y puisse loger et y enseigner, mais le propriétaire est tenu d’entreprendre des réparations.

Depuis 1821, ce fut Antoine Rosburger, natif de Walheim, pourvu d’un brevet provisoire de capacité délivré par l’Académie de Strasbourg, qui assura les fonctions dans des conditions pénibles. Dans les registres de décès, où il signait en tant que témoin, il n’y a plus de trace après 1828. Malade, a t’il été remplacé ? Toujours est-il qu’il mourut le 9 mars 1830 dans notre commune, un mois avant son 31e anniversaire.

Son successeur, Joseph Moritz revendiqua, dès son arrivée, un meilleur local.

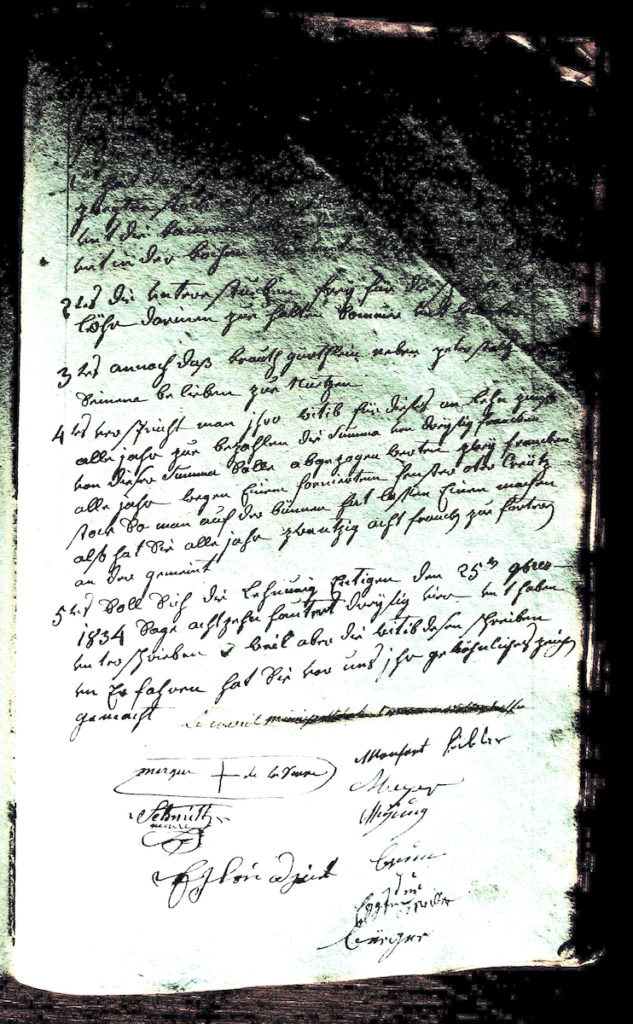

Le 12 décembre 1831, la veuve de Nicolas Schmidt signe un bail de trois ans avec la commune comportant cinq conditions :

- 1e L’instituteur a le droit de loger au deuxième étage « auf der Stuebenbünen » et utiliser la petite chambre (Kameren) au dessus de la cuisine où il a le droit de cuir.

- 2e La chambre à l’arrière pour tenir classe, été comme hiver.

- 3e Il peut utiliser suivant son désir le petit potager sis à coté de Pierre Stolz.

- 4e La commune s’engage à payer à la veuve chaque année la somme de 30 francs. De cette somme seront retenue annuellement 2 francs pour la fourniture d’une fenêtre par la commune.

- 5e Le bail prend fin le 25 septembre 1834.

Pour assurer l’instruction d’une centaine d’élèves réunis dans une seule pièce, il percevait un salaire annuel de 270 francs.

Lors d’une séance du 16 mars 1833, le conseil municipal, poussé par l’instituteur, jugea que la pièce était insuffisante pour recevoir les 110 élèves et décida de construire une école.

L’ÉCOLE À WALDIGHOFFEN À PARTIR DE 1833

L’organisation de l’école en France à partir de 1833

Par la loi Guizot du 28 juin 1833, la France créa les premières écoles primaires en obligeant les communes à partir d’un certain nombre d’habitants à ouvrir des écoles publiques.

- 1833 : La loi Guizot prévoit la scolarisation des garçons (sans obligation et gratuite pour les élèves des familles les plus pauvres) et l’obligation à toutes les communes de plus de 500 habitants de se doter d’une école primaire. En 1836, la loi est étendue aux filles, mais il n’y a pas d’obligation.

- 1867 : La loi Duruy impose à ces mêmes communes de se doter d’une école publique pour les filles. Désormais les communes peuvent lever un impôt communal qui permet d’assurer la gratuité de l’école.

- 1882 : L’enseignement public est désormais obligatoire (de 6 à 13 ans), gratuit et laïc en France avec la loi Jules Ferry sous la IIIe République.

- 1886 : La loi Gobelet renforce la laïcité à l’école avec la laïcisation du personnel. En 1905, la séparation de l’Eglise et de l’Etat la renforce encore davantage.

- 1937 : l’école est obligatoire jusqu’à 14 ans, grâce à Jean Zay.

- 1959 : Obligation d’instruction jusqu’à 16 ans avec la réforme Berthoin.

- 2019 : Obligation d’instruction dès 3 ans.

(Source : Revue « l’Étudiant »)

Il convient d’ajouter à cette liste la loi Falloux de 1850 qui a complété la loi Guizot en rendant également obligatoire la création d’une école de filles dans toute commune de plus de 800 habitants. Elle a aussi instauré la liberté d’enseignement tout en laissant une ample place à l’enseignement confessionnel.

Une classe unique mixte jusqu’en 1862

Cette classe recevait tous les écoliers en une « classe unique » :

– de 6 à 14 ans pour les garçons

– de 6 à 13 ans pour les filles

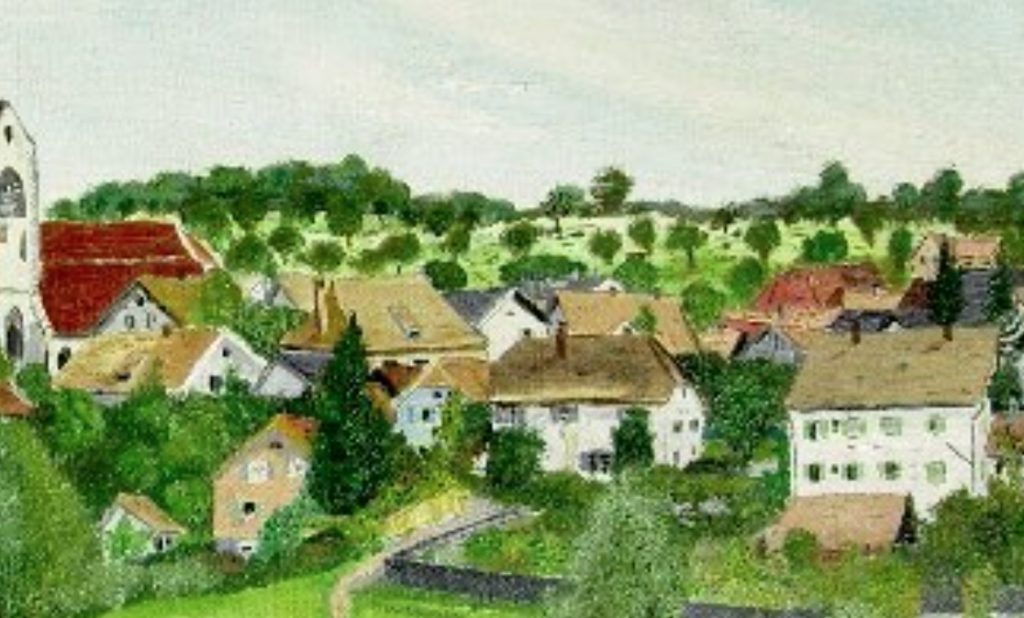

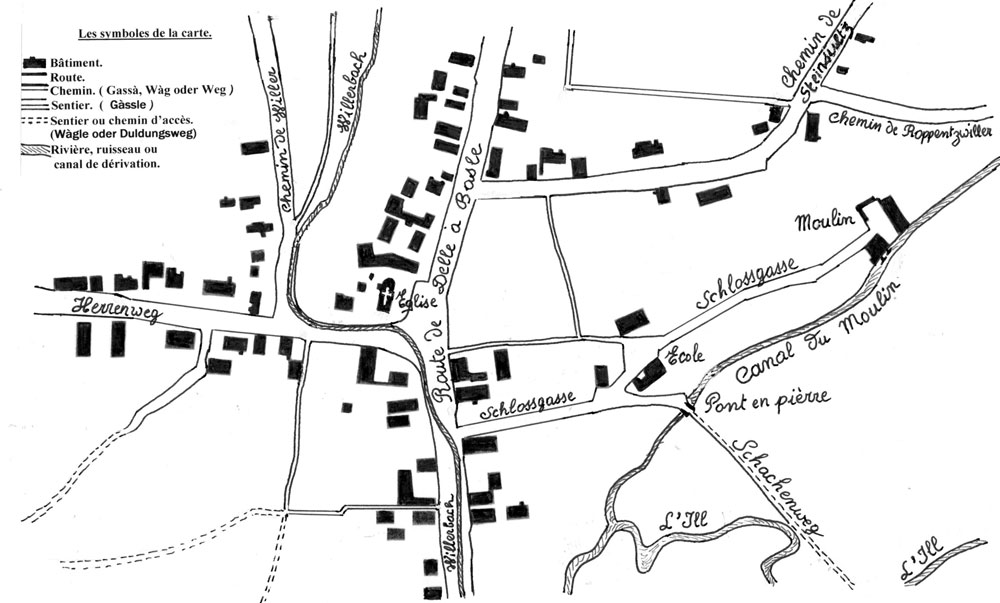

Acquisition d’une maison rue du château

« Lors de la séance du 16 mars 1833, le Conseil Municial, poussé par l’instituteur, jugea que la maison particulière louée par la Commune et servant de salle de classe , était insuffisante pour recevoir les 110 enfants, et décida de construire une école.

« En 1834, un certain Foltzer de Hirsingue avait présenté un plan pour la construction d’une école pour 80 élèves, mais faute de ressources, ce projet, s’élevant à 5.965 francs dut être abandonné. On se pose également la question ; où ont lieu les séances du conseil municipal et où étaient entreposé les registres de l’état civil et autres archives ? Etait-ce dans la salle en location vu que l’instituteur faisait également fonction de secrétaire de mairie. Ou éventuellement dans la demeure du maire ?

La véritable organisation de l’instruction primaire en France date de la loi du 28 juin 1833. Elle a été un pas décisif fait dans la voie de l’éducation populaire. Cette loi a été profondément modifiée par celle du 15 mars 1850. L’enseignement dans notre région comportait une instruction morale et religieuse, lecture et écriture en français et en allemand, calcul et système légal des poids et mesures et chant. En principe toute commune devait entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Elle était tenue de fournir un local pour l’école et une habitation pour héberger l’instituteur. La commune pouvait donner l’enseignement gratuitement, si les ressources le lui permettaient. La rétribution scolaire pour l’année 1839 était fixée 2,10 francs par élève.

En 1835, l’instituteur Moritz, au bout des nerfs, menaça le Conseil de quitter la commune, il était toujours entassé avec ces 120 élèves dans ce vieux bâtiment en bois, habité également par le propriétaire. Sachant qu’ils leurs étaient impossible de trouver dans ces conditions un remplaçant, ils signèrent au début de l’année 1836 avec Moritz un accord afin qu’il reste encore quelques mois.

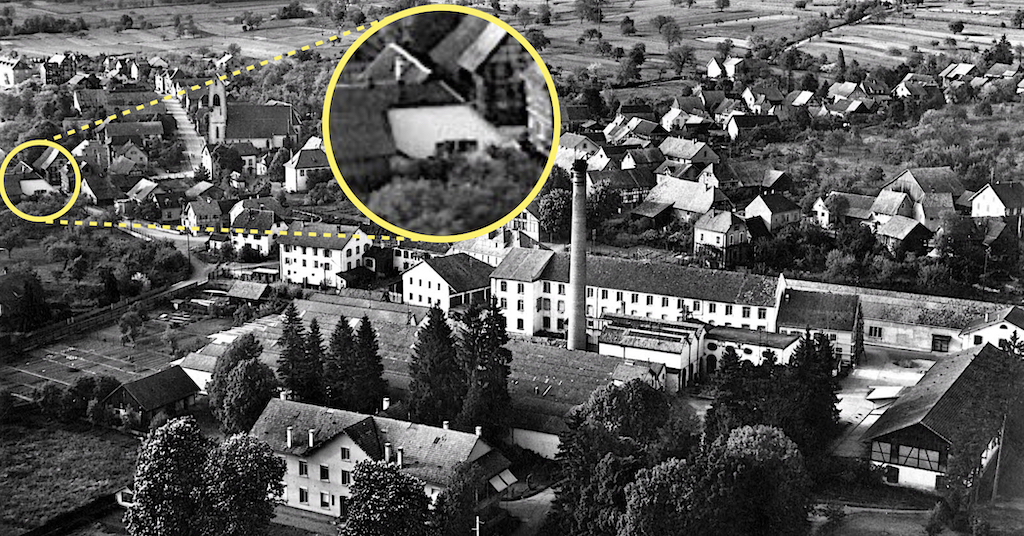

Entre temps, la commune acquit une maison située coté droit dans la rue du Château, juste après la bifurcation du « Schachenweg », qui fut transformée en école.«

L’enseignement dans l’école « rue du château »

Au mois de mai 1836, Joseph Egmann, originaire d’Emlingen, assura les premiers cours. Son sort n’était guère meilleur, il dut loger chez l’habitant. La commune appauvrie par l’acquisition de cette bâtisse n’avait plus de ressources pour réparer les chambres se trouvant au dessus de la salle de classe. Ce n’est que deux années après, en demandant deux coupes de bois extraordinaires, qu’elle put effectuer des réparations. L’instituteur Egmann se maria à Waldighoffen avec Madeleine Schmitt de Hochstatt en juin 1839 et donna sa démission.

En janvier 1840, Maurice Flaesch, natif de Soultz les Bains (67), qui exerça durant dix ans la fonction d’instituteur provisoire à Froeningen (68), fut titularisé par le conseil municipal. Il doit remplir en même temps les fonctions de secrétaire de mairie, d’organiste et de sacristain pour un traitement annuel de 400 francs.

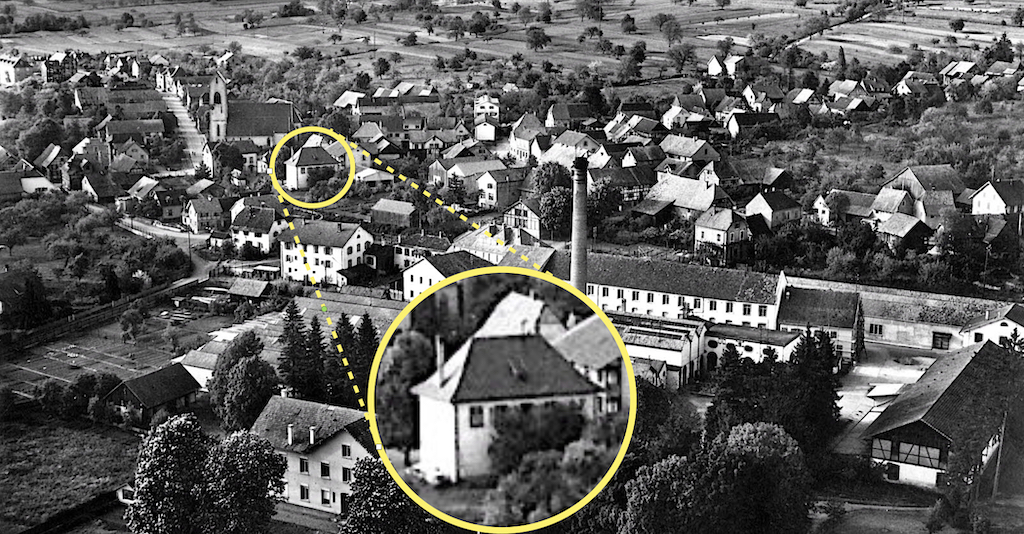

En 1849, ce bâtiment scolaire fut échangé contre une maison située en face de l’église.

Acquisition d’un bâtiment au centre du village

Depuis 1849, il était question de la vente d’une maison, construite en briques depuis quelques années. Des contacts par l’intermédiaire d’un courtier d’Oberdorf eurent lieu avec le maire.

Lors d’une séance du conseil municipal, le maire Jean Schmitt, annonce à l’assemblée qu’il y a une maison construite en briques à vendre à un prix très modique. Elle se trouve au milieu du village, sur la route départementale N° 17, tout près de l’église. Elle appartient au sieur Korb de Thann et pouvait servir, avec très peu de réparations, de maison d’écoles pour les deux sexes séparés en deux salles.

La commune pourrait s’en approprier en échange de la maison actuelle (rue du Château) et moyennant une soulte de 5 300 francs payable en quatre termes égaux, non compris les frais de réparations, l’enregistrement et confection de plan, lesquelles pouvant s’élever à 1 000 francs, donc un total de 6 300 francs.

Le secrétaire de mairie en l’occurrence le plus intéressé, dressa assez rapidement les éventuelles recettes, donc les fonds disponibles en caisse et ceux à recouvrir pour l’année. Une vente de plusieurs parcelles à pas prix et une coupe de bois extraordinaire de deux hectares, en tout 4 300 francs…et la délibération envoyée à la préfecture mentionna… une subvention de 2 000 francs que la commune espérait obtenir du gouvernement.

En 1850, ont procéda à la vente de quatre petites parcelles. La demande de la coupe de bois extraordinaire de deux hectares fut refusée par la sous-préfecture, sur avis de Mr. le conservateur de forêt, vu que la commune ne possèdait que peu de forêts ne permettant qu’une coupe annuelle de 20 ares d’une valeur d’environs 110 francs. Ou trouver des fonds ? En l’absence d’organismes de crédit, elle n’avait aucune ressource. Les recettes et le revenu des plus imposés suffirent à peine d’équilibrer le budget. Malgré tout, l’acquisition officielle fut signée le 20 mai 1851 auprès du notaire Risacker d’Altkirch entre la commune et le couple Jacques Hoog et Anne Marie Niefergold de Thann.

Quatre mois plus tard, l’architecte Hartmann de Colmar présenta un avant-projet de transformation de ce bâtiment en maison d’école mais, le bâtiment étant très propre, l’exécution des travaux furent retardés.

On y installa la mairie et l’école.

L’enseignement entre 1850 et 1862

Le nouveau local de classe présentait pour l’instituteur Flaesch une nette amélioration, mais fonctionnait toujours en classe unique.

L’instituteur logeait avec sa famille au premier étage. Il enseigna jusqu’en 1855

En 1851, son traitement fixe annuel s’élevait à 200 francs, plus la rétribution scolaire de 119 francs et pour arriver à 600 frs, la commune lui alloua un supplément de 281 francs.

Ses successeurs Charles Joseph Tscheiller 1855 à 1858 et François Joseph Hehl de 1859 à 1862 furent les derniers maîtres d’école à subir la classe unique, dépassant une centaine d’élèves des deux sexes, âgés de 6 à 13 ans.

Lors d’une séance du conseil municipal en novembre 1856, le budget se limitant à 20 francs, le maire Antoine Meyung avait promis à l’instituteur sept hectolitres de blé que des particuliers devaient fournir à titre d’insuffisance d’allocation de chauffage de la salle d’école et celle de la mairie et pour l’allocation de la tenue d’école du dimanche. (Tscheiller dispensait-il des cours le dimanche et à qui ? Etait-ce des cours de rattrapage ?)

La rétribution scolaire des familles était fixée par élève respectivement à : 3,30 francs en 1853, 4,80 francs en 1855, 3,60 francs en 1860, 4,20 francs en 1861.

Mais conformémént à la loi, le conseil municipal établissait chaque année une liste des enfants d’indigents qui étaient admis gratuitement à l’école.

Une classe « garçons » et une classe « filles » à partir de 1862

En 1862, des travaux de transformation furent entrepris pour la création de 2 classes :

– une « classe unique » de garçons de 6 à 14 ans

– une »classe unique » de filles de 6 à 13 ans

Une classe « garçons »

« Ignace Birgy, venant de Buschwiller où il enseigna, originaire probablement de la Suisse Romande, a été choisi par la commune pour être le premier instructeur de l’école de garçons. Très estimé, il fut nommé instituteur le 21 janvier 1863.

Dans ses fonctions à l’école et comme secrétaire de mairie, il se distingua par son zèle à tel point, que la municipalité lui accorda un supplément de 100 francs en récompense. Outre son traitement de 800 francs annuel, il avait la jouissance du potager et du verger attenant à la maison communale, d’un champ d’environ 6 ares et de deux chenevrières de 12 ares.

Birgy quitta la commune fin septembre 1867. Était-il malade ?

La succession pour une saison fut assurée par Jean Baptiste Eckerich.

En novembre 1868, Sigismond Munck, natif de Ruederbach, ayant exercé jusque-là à Liebsdorf, prit la relève.«

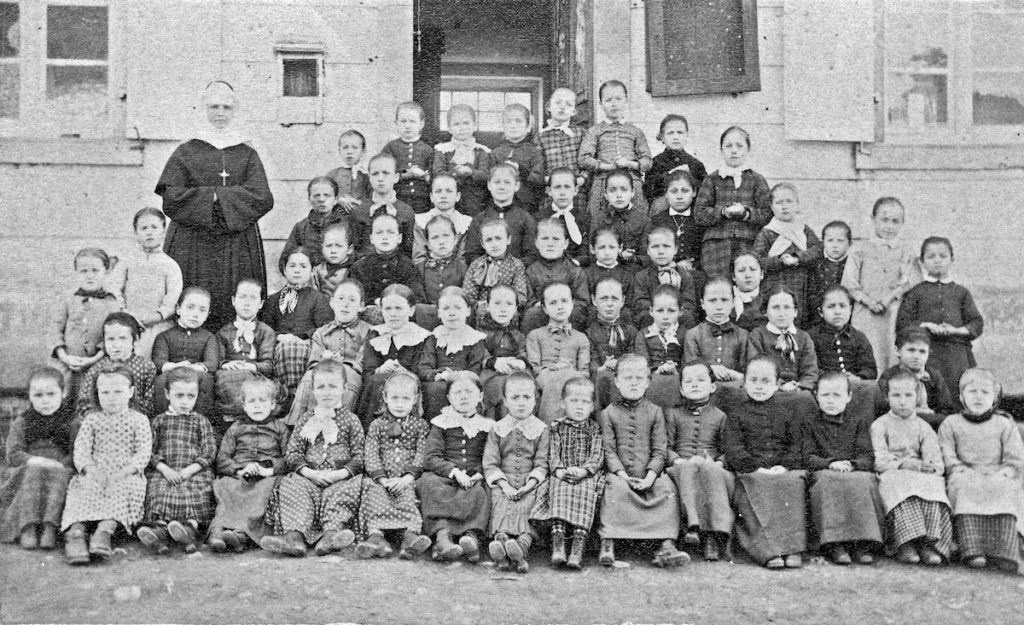

Une classe « filles »

La loi Falloux du 15.03.1850, imposait à chaque commune de plus de 800 habitants d’ouvrir une école de filles. Et au recensement de 1861, Waldighoffen compta 809 habitants.

La même année, le plan et le devis des travaux de transformation, présentés par l’architecte Risler de Mulhouse pour la création de deux classes dans le bâtiment « Mairie-Ecole » furent acceptés.

Et le 8 novembre 1862, l’école des filles et le logement sont prêts, convenablement garnis de meubles.

Dans la foulée, le Conseil supplia le Sous-Préfet de faire les démarches auprès des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé en faveur de la nomination d’une sœur institutrice et fixa le traitement annuel à 350 francs.

La Congrégation envoya deux sœurs, Sœur Marie Michel Jaeger et Sœur Raymonde Ebel et c’est la première nommée,Sœur Marie Michel, qui occupa ce premier poste durant dix-sept années jusqu’en 1879.

L’école à l’allemande de 1870 à 1918

En 1870-1871, les autorités d’occupation allemande introduisent très rapidement dans les départements français d’Alsace et de Moselle, les traits constitutifs du système scolaire prussien : l’école obligatoire, une administration scolaire séparée pour chacune des confessions religieuses, dominée par les clergés respectifs. Le français est supprimé de l’enseignement.

Le 18 avril 1871, fut publié le règlement de l’instruction primaire sur la fréquentation obligatoire des enfants de 6 à 14 ans pour les garçons et de 6 à 13 ans pour les filles. Vu que presque la totalité des habitants parlait l’Alsacien, le changement concernant l’enseignement ne posait pas trop de problèmes.

Au xixe siècle, l’école allemande dispense des savoirs pratiques (lire, écrire, compter) et les classes ne sont pas mixtes excepté pour les écoles maternelles.

Les programmes sont différents pour garçons ou filles. Les garçons sont préparés à la vie publique tandis que les filles sont préposées aux tâches ménagères.

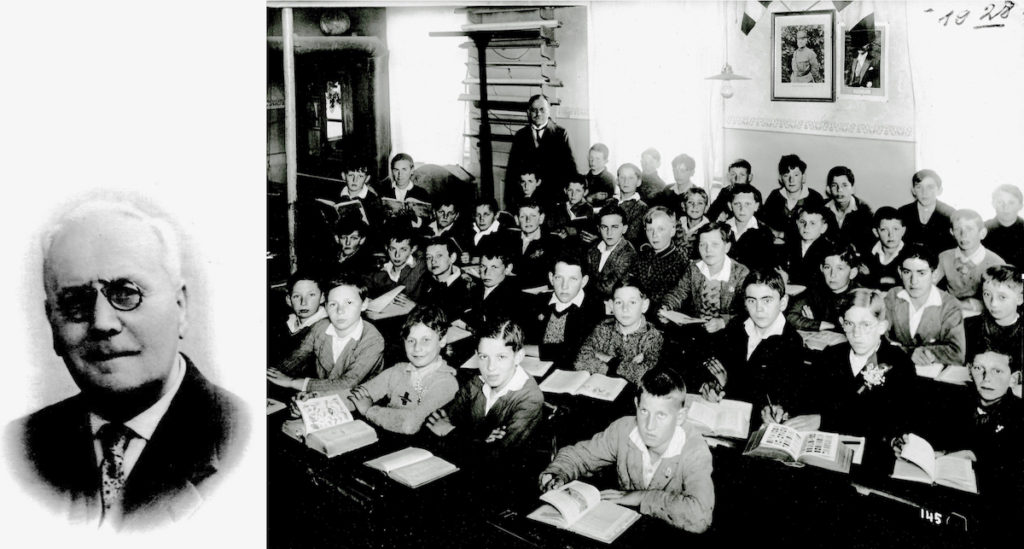

La classe de Garçons

Sigismond Munck, arrivé en novembre 1868, quitta le village en 1880.

Puis de 1880 à 1893, Jean Baptiste Meyer, venant de Wittenheim, occupa le poste. Après son départ, l’instituteur Weber de Grentzingen donna des cours à mi-temps.

Son successeur, un « Schulmeister » allemand, nommé Korb, n’avait aucune autorité sur les élèves et fut même passé à tabac par ces derniers.

Il fut congédié et ce fut Jean Baptiste Siffert qi lui succéda. Très bon pédagogue, il mit de l’ordre dans cette classe, mais ne resta que deux années.

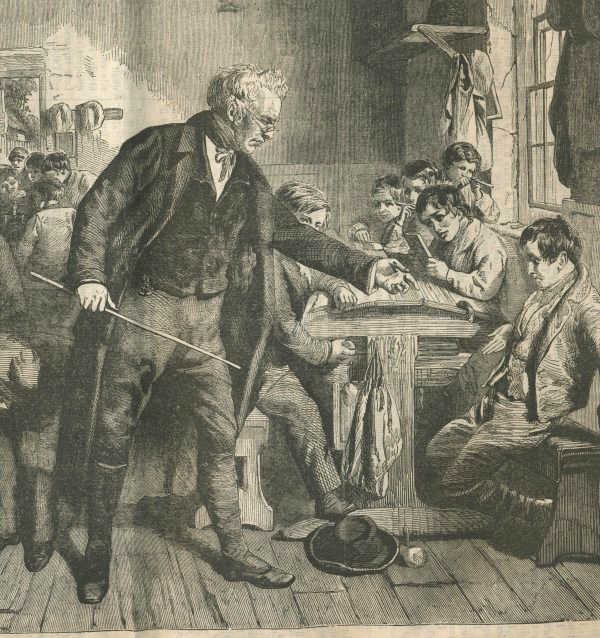

Ensuite, Joseph Bach, maître d’école de 1897 à 1925, forma près de deux générations d’hommes dans sa classe. Très sévère, pratiquant la « Prügelpädagogik » (pédagogie de la baguette), il ne tolérait pas une mauvaise conduite d’un de ses élèves, même en dehors des cours. Les garçons qui jouaient dans la rue, en le voyant de loin, se cachaient de peur que le lendemain, ils prennent une raclée.

Chaque mauvaise conduite d’un élève ou même une mauvaise réponse, était gratifiée d’une tape ou gifle. C’était l’enfer pour certains garçons intellectuellement limités. Pour cette classe en nombre très élevé (record battu en 1903 avec 82 garçons), il fallait de la discipline, mais avec mesure.

La classe de filles

Après la soeur Marie Michel qui occupa le poste pendant 17 années (jusqu’en 1879) se succédèrent :

- de 1879 à 1889, Sœur Marie Vitale Lorentz

- de 1889 à 1896, Sœur Sabina Riegert,

- de 1896 à 1901, Sœur Glossine Meyer,

- de 1901 à 1905, Sœur Nothburga Groff, aidée de 1903 à 1904 par Sœur Nicarète Zienhelt et de 1904 à 1905 par Sœur Gertrude Kister.

- En 1905, c’est Sœur Marie Agape Flury, dernière institutrice enseignante religieuse qui enseigna jusqu’en 1910, année ou Waldighofen a été abandonné par la congrégation.

En 1910, Melle Cécile Cetty, native de Sélestat fut la première enseignante laïque.

(Elle prendra sa retraite en 1951 pour rejoindre sa ville natale : Sélestat).

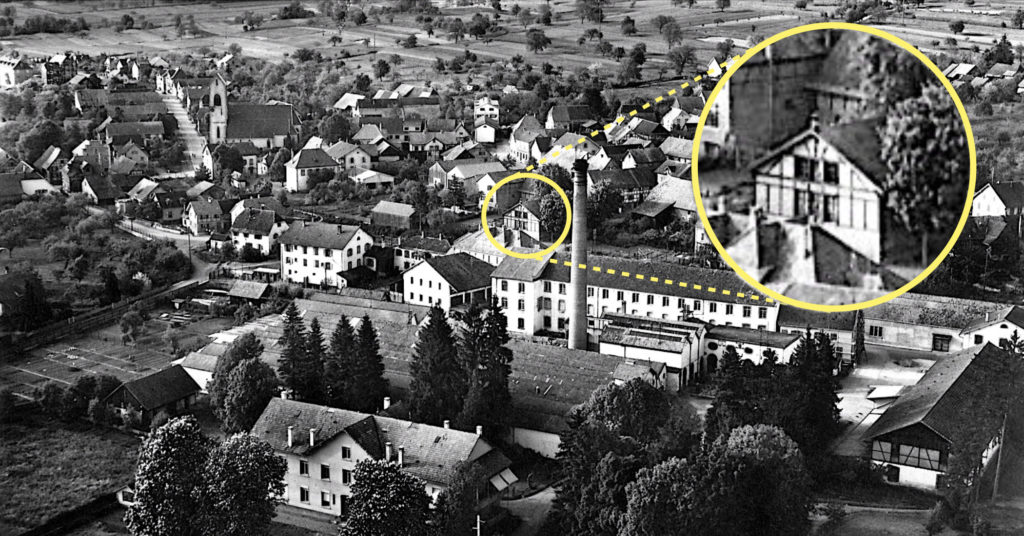

Une 3ème classe mixte (solution provisoire)

Le chiffre des élèves grandissant, le Conseil Municipal se préoccupa en 1908 de la construction d’une nouvelle école.

La direction des Usines Lang se déclara prête à financer en partie cette construction (8000 marks sur 15 000), mais l’affaire traînant, le Conseil décida provisoirement l’ouverture de cette 3ème classe dans le réfectoire de l’usine Lang mis à disposition pour un an.

« Melle Meyer, institutrice, donnait les cours sur la scène de cette salle, transformée en salle de classe. La slle servait en même temps de réfectoire aux ouvriers de l’usine et la société de musique y tenait ses répétitions.

A partir du 1er juin 1910, Melle Valérie Sittler remplaça Melle MEYER (jusqu’au 1er octobre 1953 où elle prendra sa retraite)«

Cette salle fut utilisée par la suite comme salle de cinéma. Elle resta salle de répétition pour la société de Musique jusqu’à la construction de la Salle Polyvalente Nathan Katz en 1980. Elle fut ensuite démolie pour dégager la place au projet Rapp (aux 3/4 avorté).

La 3ème classe dite « Kleini Schüal »

« Le Conseil Municipal se préoccupa en 1908 de la construction d’une nouvelle école. Un an plus tard, l’architecte mulhousien SCHWARTZ exécuta un plan dont le devis s’élevait à 15 000 marks. La direction des Usines Lang se déclara prête à financer en partie cette construction pour un montant de 8 000 marks.

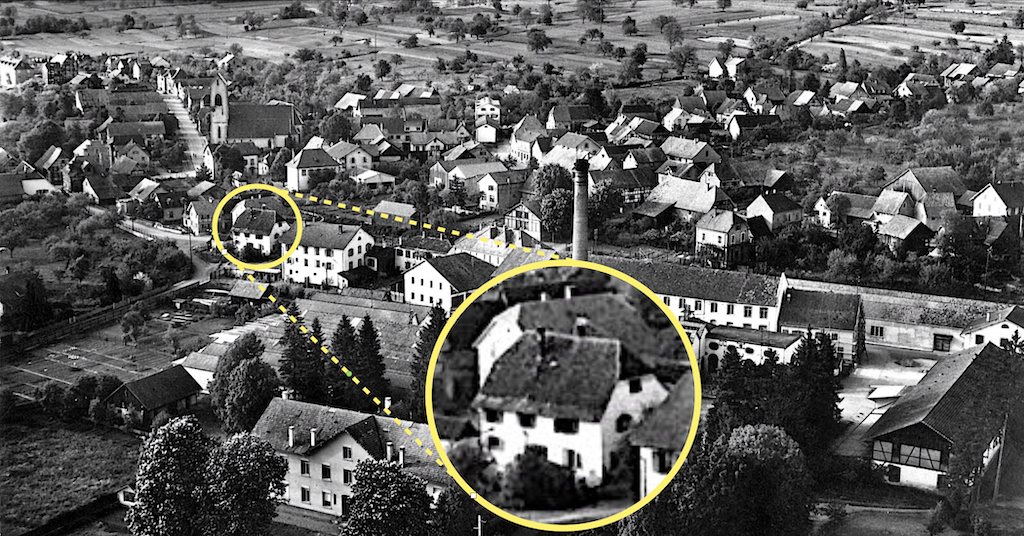

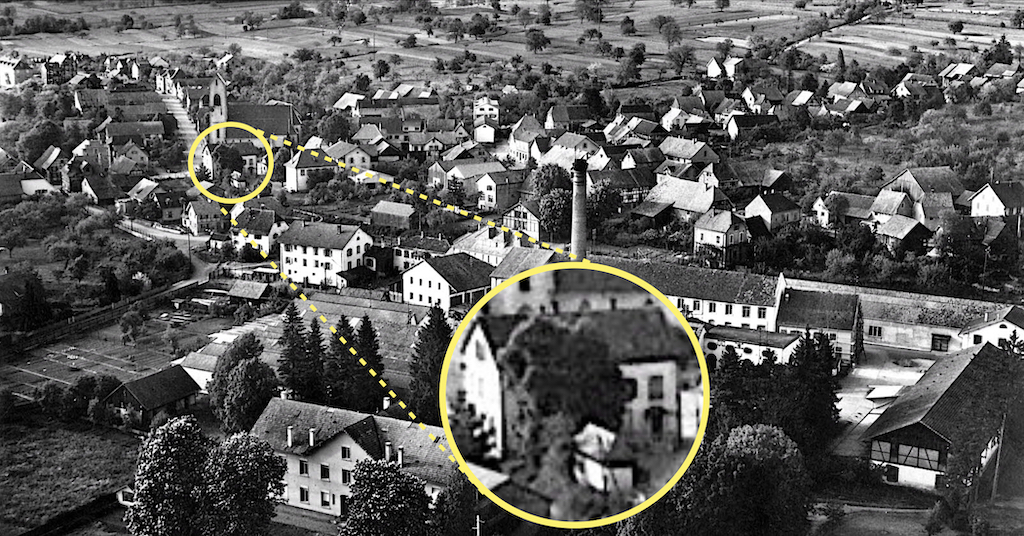

La construction de la nouvelle école fut commencée en 1912 à l’emplacement de la vieille remise abritant la pompe à incendie au fond de la cour, distante de 25 mètres du bâtiment de l’école des garçons et des filles.

Ce nouveau bâtiment fut appelé par la suite « Kleini Schüal » (petite école) car il abritait la classe des tout petits de 6 à 8 ans des deux sexes dont s’occupa Melle Sittler durant 43 ans. Elle avait encore des classes encore fort chargées (jusqu’à 72 élèves).«

Ainsi, les 2 « classes uniques » séparées en « garçons » et « filles » se virent allégées des 6 à 8 ans (ce qui devint le futur Cours Préparatoire « mixte » :CP )

L’école à waldighoffen de 1918 à 1940

L’enseignement dans la classe des « garçons «

Joseph Bach, maître d’école depuis 1897 tomba malade en 1924. Il fut remplacé durant 3 semaines par François Maushart et de juin 1925 jusqu’à fin septembre par un nommé Favé.

A partir de la rentée en 1925, Joseph Boulay, originaire de Bartenheim, instituteur à Spechbach-le- ??? avait demandé la mutation pour Waldighoffen. Il occupa également la fonction de secrétaire de mairie. Fin musicien, il était organiste et pour le chant à l’école, la commune l’autorise l’achat d’un harmonium. Bon pédagogue, il a obtenu d’éxellentes résultats au certificat d’études.

Il resta à Waldighoffen jusqu’en 1937.

En 1929, la commune procéda au remplacement des bancs de l’école, exécuté par l’ébéniste local Martin Blind.

Après 1937, ce fut au tour d’Eugène Romann qui s’occupa également du secrétariat de mairie

L’enseignement dans la classe de « filles »

Melle Cetty, enseignante depuis 1910, le resta jusqu’en 1951.

L’enseignement dans la 3ème classe mixte (« kleini Schüal »)

L’enseignement continua d’y être assuré par Melle Sittler durant toute la période. elle avait des classes fort chargées, le record atteint étant de 72 élèves, ce qui nécessitait beaucoup de fermeté et d’énergie pour faire régner l’ordre et la discipline.

L’enseignement à Waldighoffen de 1940 à 1945

L’enseignement dans la classe des « garçons »

En octobre 1940, les occupants envoyèrent Eugène Romann en Allemagne et ce fut Melle Cetty de l’école des filles qui donna des cours par demi-journées.

Le 2 juillet 1941, arriva le premier instituteur allemand , Herrmann Bertold, natif de Hohentenzen (Bade).

Son successeur fut Franz Nied de Assan stadt. Très bon pédagogue, il fut très vite adopté par toul le monde.C’était peuêtre aussi parce qu’il parlait souvent en françaisavec les élèves et qu’il réintroduisait la prière en classe, défendue par les autorités allemandes. Nied ne resta qu’un an.

Le 25 mai 1943,il dut permuter avec l’instituteur de Steinsoultz, Kurt Thielemann, né à Ravensburg dans le Würtemberg. Petit fonctionnaire nazi, Thielemann n’était que « Hilfslehrer » (aide enseignant). On peut imaginer facilement la médiocrité des cours, réduits à 3 heures par jour, donnés par une personne obligée d’avoir constamment recours à des recueils pédagogiques. La tenue du « Kriegstagebuch » lui tenait plus à coeur.

L’enseignement dans la classe des « filles »

Melle Cetty, présente à Waldighoffen depuis 1910, vit son séjour interrompu pendant la 2ème guerre mondiale par les autorités allemandes qui la mutèrent à Steinsoultz.

l’enseignement dans la 3ème classe « mixte »

Présente à Waldighoffen depuis 1912, Melle Sittler ne vit sa carrière chez nous interrompue que de 1943 à 1944 où l’occupant la plaça à Grentzingen. Mais elle continua à résider ici et effectua ce parcours quotidiennement à pied.

L’enseignement à Waldighoffen entre 1945 et 1956

L’enseignement dans la classe de garçons

Après la Libération, Eugène Romann reprit son poste qu’il occupait avant la guerre, depuis 1937, et également les cours du soir pour adultes, qu’il avait dû abandonner à la déclaration de la guerre. Ces cours étaient surtout profitables aux jeunes , privés de l’enseignement de la langue française durant l’occupation.

L’enseignement dans la classe de filles

Meile Cetty y continua l’enseignement jusqu’en 1951 avant de prendre une retraite bien méritée dans sa ville natale de Sélestat.

L’enseignement dans la 3ème classe mixte

Melle Sittler retrouva les enfants de 6 à 8 ans de Waldighoffen après la Libération. Elle enseigna ensuite jusqu’à sa retraite, le 1er octobre 1953. Elle continua de résider chez nous, rue de Bâle, jusqu’en 1966 avant de se retirer dans son village natal de Hessenheim, près de Sélestat.

ANECDOTE : Je m’étais retrouvé, début 1970, à l’hôpital de Sélestat après un accident de la route.

Un des infirmiers qui s’occupait de moi, quand il apprit que je venais de Waldighoffen, s’est exclamé « Ah, vous nous avez envoyé une ! »

Il faut dire que durant sa carrière, elle avait des classes fort chargées : le record fut battu avec 72 élèves. On comprend alors, qu’avec de tels effectifs, il fallait beaucoup de fermeté et d’énergie pour faire régner l’ordre et la discipline.

RAPPELONS AUSSI que « durant sa longue carrière, elle s’occupait activement de la vie culturelle et religieuse du village. D’abord fondatrice du « Patronage Ste Thérèse », ce fut aussi elle qui dirigeait les pièces de théâtre jouées par la chorale et la société de gymnastique, et qui patronnait la section de gymnastique féminine en 1948. Lors des fêtes religieuses, elle s’occupait avec beaucoup de goût de l’ornementation de l’église, organisait les offices du mois de rosaire et les processions.

Ouverture d’une 4ème classe mixte

« La demande de l’inspecteur primaire concernant la création d’une 4ème classe en 1930 fut refusée par le Conseil Municipal dans sa séance du 25.10.1930. celui-ci prétendait que 25 à 30 places étaient encore libres à l’école de filles et dans la 3ème classe mixte.

Ce n’est qu’après la 2ème guerre mondiale que le besoin d’une classe supplémentaire s’avéra nécessaire.

En 1949, la Municipalité signa un bail de 5 ans avec M. Ribstein qui cédait une grande pièce avec cour qui abritait jadis la crèche des enfants des ouvriers de Lang, sise à l’angle que fait la rue du château avec celle du 19 novembre.

Elle accueillait les écoliers de 9 à 11 ans (CE1 et CE2: cours élémentaire), les classes uniques « garçons » et « filles » recevant toujours encore ceux de 12 à 14 ans (CM1 et CM2 : cours moyen)

Les maîtres s’occupant de cette classe de Cours élémentaire furent Geoges Fellmann en 1950, Clauss en 1951, Roger Lang en 1952, et, depuis 1953, Lucien Polycarpe, nommé directeur de l’école primaire en 1970.

TÉMOIGNAGE : L’école d’alors (de M. Fellmann) …

J’avais 6 ans en 1950 et faisait donc partie de la classe de M. FELLMANN.

J’habitais dans un des bâtiments de la « Cité Lang » et M. Fellmann logeait à l’hôtel-Restaurant « Chez Reininger ».

J’allais tous les jours à l’école à pied; M. Fellmann prenait la bicyclette et chaque fois qu’il me voyait, il s’arrêtait et me plaçait dans son porte-bagages pour m’emmener avec lui à l’école.

M. FELLMANN avait aussi créé pour nous une imprimerie scolaire avec des petites lettres en plomb qui nous permettaient d’imprimer, déjà à l’époque, un bulletin pour nos parents.

Et, quand l’un d’entre nous était malade, M. FELLMANN le visitait au domicile pour l’informer des nouvelles de la classe !

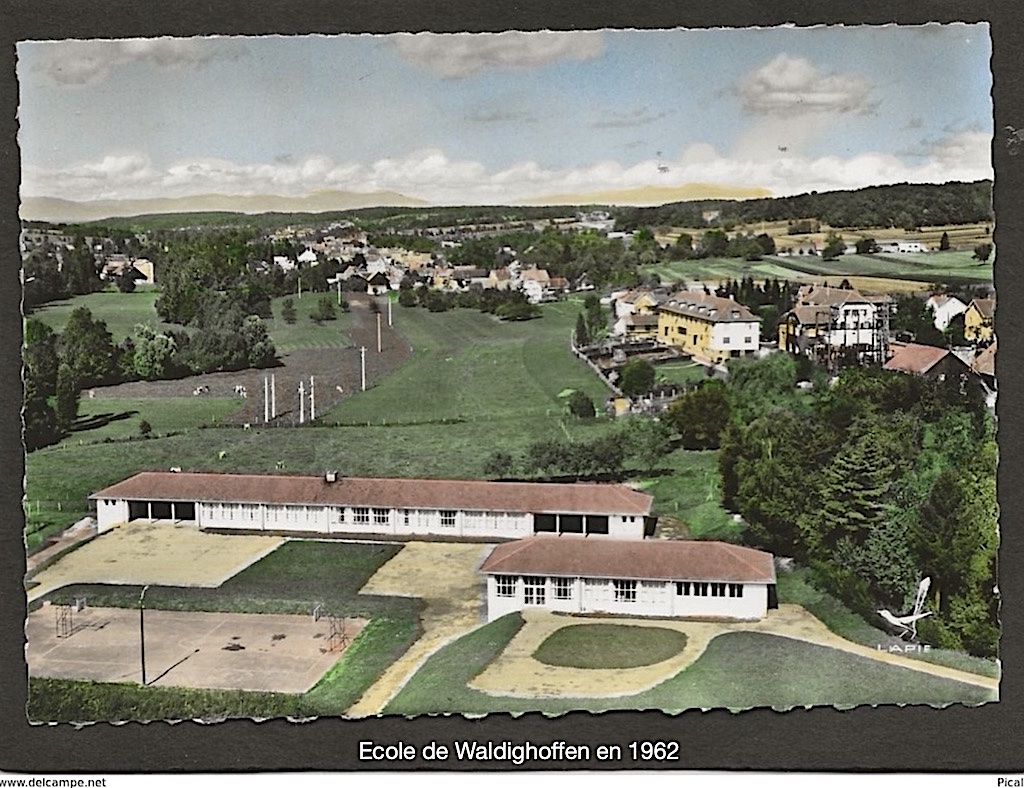

LE REGROUPEMENT SCOLAIRE DE 1956

Au début des années 1950, la Commune de Waldighoffen acquit par expropriation tous les terrains actuellement occupés par les Écoles Maternelle et Primaire, la Salle Polyvalente et les terrains de sport y attenant, ainsi que ceux nécessaires pour le lotissement de la future « rue des Ecoles ».

Regroupement des salles de l’école primaire

Construction d’une nouvelle école

La Commune entreprit la construction d’un nouveau bâtiment capable de recevoir l’ensemble des classes existantes tout en tenant compte du développement futur prévisible de la Commune, à commencer par la création du nouveau lotissement projeté dans la zone.

Restructuration au centre du village

La Mairie fut déplacée dans le bâtiment de la « Kleini Schüali », construit en 1912 où elle se trouve encore actuellement.

La salle de classe fut transformée en salle de réunion du Conseil Municipal et, au 1er étage, l’ancien logement de l’institutrice céda la place aux services administratifsde la Commune. Les archives communales trouvèrent place au grenier.

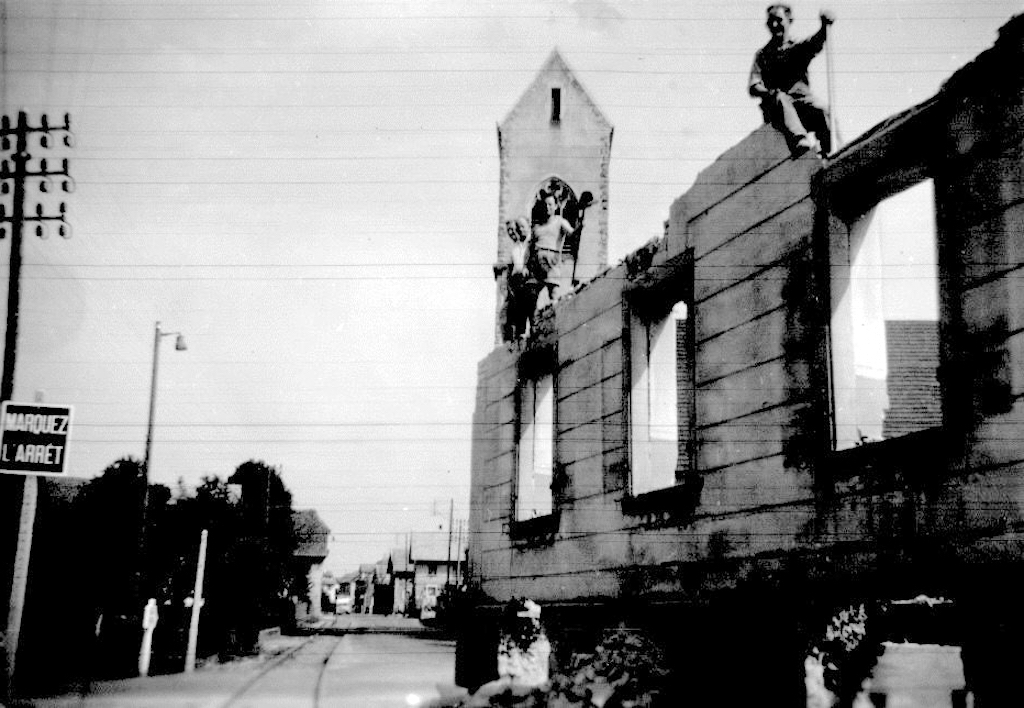

Quant au bâtiment « Mairie-écoles » s’élevant au carrefour en face de l’église, acquis en 1850, il fut démoli en 1957.

Hold-up sur le futur Collège (CEG) par le Maire de Hirsingue

Le regroupement des classes du primaire ne devait consister qu’en une première étape avant la construction d’un Collège à Waldighoffen, dans le cadre de la grande réforme scolaire nationale de l’extension de l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans.

C’est dans cet esprit qu’y furent déjà installés en 1956 un cours post-scolaire ménager agricole et, en 1959, un cours d’enseignement post-scolaire agricole.

Et même il se disait que les fondations du groupe scolaire avaient été dimensionnées pour supporter 1 ou 2 niveaux supplémentaires pour la suite.

Malheureusement pour notre village, l’activisme de Gérard Klemm, Maire de Hirsingue et Conseiller Général, conjugué à l’inertie de notre équipe municipale, nous privèrent par la suite de cet important équipement scolaire et de ses annexes, comme par exemple une salle polyvalente, financés par le Département.

D’où l’anomalie des 2 Collèges, rapprochés contre tout bon sens, d’Altkirch et de Hirsingue au détriment de notre secteur géographique du Haut-Sundgau.

Amorces du futur Collège (CEG)

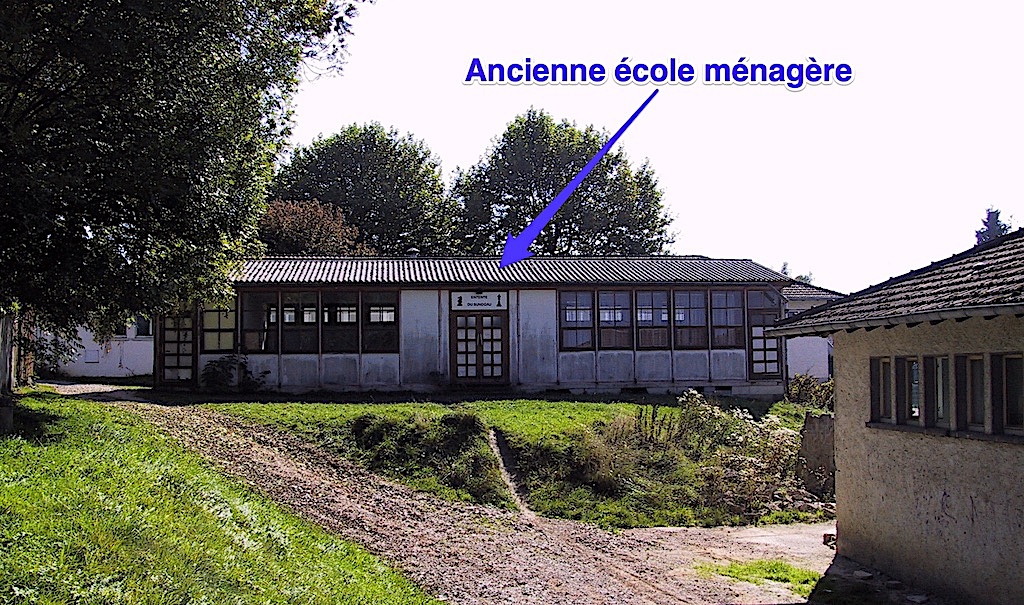

Ouverture d’un cours d’enseignement post -scolaire ménager agricole

Ouverte le 2 novembre 1956, cette classe recevait les jeunes filles de 15 ans des environs de Waldighoffen, désirant se perfectionner dans l’enseignement ménager. Installée dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire et dotée d’un équipementd’appareils ménagers modernes, cette classe s’avéra bientôt trop petite.

En attendant la construction de 2 classes en préfabriqué, une salle fut utilisée au sous-sol.

Avec la réforme scolaire, cet établissement fut baptisé « Centre d’enseignement ménager post-scolaire ».

Depuis 1968, ce centre comprenant 3 classe accueillit des élèves des villages du Haut-Sundgau et même de la région de Saint Louis. Un ramassage scolaire avait été mis sur pied en 1961.

Faisant partie ensuite des classes pratiques des « CEG », ce centre sera fermé en juillet 1972 pour être transféré au Collège de Hirsingue.

(Travaux d’extension de l’école primaire)

Ouverture d’un cours d’enseignement post-scolaire agricole

Un cours d’enseignement post-scolaire agricole pour garçons fut ouvert le 22 octobre 1959.

Ce cours fonctionnait à temps partiel et uniquement durant la saison d’hiver. Il était réservé aux jeunes agriculteurs.

En 1961, il sera également transféré à Hirsingue.

LES « CEG » DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE EN FRANCE

La Révolution française avait supprimé les Universités tenues par l’Eglise catholique pour assurer l’instruction sous l’ancien Régime.

Napoléon 1er réorganisa en 1808 le fonctionnement de l’enseignement en France en l’étatisant dans le but de former les élites qui devaient administrer l’Empire.

Dans ce cadre, il ressuscita le Baccalauréat qui devait parachever les études secondaires et donner accès à l’enseignement supérieur.

Ce Baccalauréat se voyait assorti d’une préparation sur 12 années scolaires réparties entre un « enseignement primaire » obligatoire de 8 ans ( de 6 à 14 ans) et un « enseignement secondaire » facultatif de 4 ans, avant d’ouvrir les portes de « l’enseignement supérieur » après réussite de cet examen.

A partir du 1er janvier 1957, est rendu obligatoire la scolarisation en « classes maternelles » à partir de 3 ans (soit 15 ans avant le bac).

Le cursus de l’enseignement général pré-baccalauréat en France s’établit ainsi comme suit :

Au niveau communal

L’enseignement en maternelle

Trois niveaux :

– Petite section de 3 à 4 ans

– Moyenne section de 4 à 5 ans

– Grande section de 5 à 6 ans

L’enseignement primaire

Il se décompose en 5 années de niveau ( sur les 12 de Napoléon):

– 12ème classe ou Cours préparatoire.

– 11ème et 10ème classes ou Cours élémentaires.

– 9éme et 8ème classes ou Cours moyens.

Suivant les résultats de l’élève, ces classes pouvaient à l’origine être facilement « sautées » pour accéder plus rapidement au niveau supérieur et donc plus rapidement à l’obtention du Baccalauréat.

Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui au nom du saint « égalitarisme ».égalitarisme.

Depuis l’instauration de la mixité dans toutes nos classes du Primaire (à partir de 1970), on utilisa exclusivement le vocabulaire de Cours préparatoire (CP), élémentaires (CM1 et CM2) et moyens (CE1 et CE2).

Au niveau intercommunal

Les Collèges

Les « Collèges d’enseignement Général » ou en abrégé « CEG » ont repris depuis leur création en 1964 d’une part 3 années de l’ancien primaire (11 à 14 ans) soit de la 7ème à la 5ème classe de la réforme napoléonienne), d’autre part 2 années de l’ancien secondaire (14 à 16 ans) soit la 4ème et la 3ème classes de la réforme napoléonienne.

Les enfants de 11 ans à 16 ans sont désormais véhiculés par ramassage scolaire sur Hirsingue vers un nouveau Collège d’Enseignement Général (CEG) qui aurait dû être construit à Waldighoffen.

NOTA : « La réforme des Collèges » a été présentée comme inspirée par le noble but d’ élever le niveau général des petits français, mais serait née plus prosaïquement du souci de nos dirigeants d’ anticiper une élévation du taux de chômage en France en retardant 2 années d’âge, d’entrée dans la vie économique active.!

Le Collège d’Enseignement Général qui aurait dû être implanté à Waldighoffen

Les lycées

Les lycées quant à eux gardent la préparation rapprochée au baccalauréat, soit d’une part les 2ème et 1ère classes de la réforme napoléonienne et la « Terminale » depuis la réforme des 2 baccalauréats.

L’enseignement secondaire alla de la 6ème à la Première puis à la Terminale (depuis la réforme des 2 Baccalauréats).

L’ENSEIGNEMENT DANS LE PRIMAIRE À WALDIGHOFFEN ENTRE 1956 et 1978

A l’avant, la première classe de l’Ecole Maternelle

Les classes « garçons » et « filles » deviennent mixtes en 1970

En 1969, l’inspectrice de l’école primaire proposa, par suite du changement dans le corps du personnel enseignant, de procéder à la gémination des classes. Etant donné que les classes élémentaires et de cours moyen 1ère année étaient déjà mixtes, le Conseil demanda à l’Inspecteur d’Académie que les classes de cours moyen et fin d’études soient également géminées.

L’école de Waldighoffen, fonctionnant depuis plus d’un siècle sous forme de 2 classes « garçons » et « filles » et 2 classes « mixtes » fut ainsi réorganisée comme suit :

- Classe 1 : Cours Préparatoire ( CP )

- Classe 2 : Cours élémentaire 1 ( CE1 + une partie de CE2 )

- classe 3 : Cours élémentaire 2 ( une partie de CE2 + CM1 )

- classe 4 : Cours moyen 2 ( CM2 )

L’enseignement dans la classe de « garçons » ( puis « Classe 2 » depuis 1969)

M. Romann, arrivé en 1937, quitta Waldighoffen en fin de l’année scolaire 1968 pour s’installer à Mulhouse.

Il enseigna encore par la suite au sein du « Collège Jean XXIII » à Mulhouse.

Dans le cadre de la commémoration du 50ème anniversaie de la Libération en 1994, nous avions tenu à l’inviter, mais il dut décliner l’invitation compte tenu d’un état de santé devenu très précaire tant pour lui que pour son épouse.

Il devait décéder par la suite le 11 août 1998, à l’âge de 89 ans, à Ungersheim.

A sa suite, M. Patrice Michel devint titulaire du poste (durant son séjour en coopération au Sénégal, Jean-Marie Schirch, le remplaça).

L’enseignement dans la classe de « filles » ( puis Classe 4 depuis 1969)

A la Libération, Mme Cetty y reprit l’enseignement. Le 1er octobre 1951, elle prit sa retraite pour s’installer dans sa villa natale de Sélestat.

Puis suivit une période de fréquents changements : Melle Yvonne Auer en 1951, Melle Marie-Colette Schlick en 1955, Melle Marie-Thérèse Barrat en 1956, Melle Laffineur en 1958, Mme Edith Vélikonia en 1964

Depuis 1966, Mme Raymonde Parolini, dernière institutrice de cette classe de « filles » dirigea cette classe transformée depuis 1969 en classe mixte de fin d’études (CM1 et CM2).

Depuis 1966, Mme Raymonde Parolini, dernière institutrice de cette classe de « filles » dirigea cette classe transformée depuis 1969 en classe mixte de fin d’études (CM1 et CM2).

L’enseignement dans la « 3ème classe mixte » (puis « Classe 1 » depuis 1969)

Après la Libération, Melle Sittler y reprit l’enseignement jusqu’à son départ à la retraite le 1er octobre 1953. Durant sa longue carrière, elle s’occupait activement de la vie culturelle et religieuse du village . D’abord fondatrice du « Patronage Sainte Thérèse », ce fut aussi elle qui dirigeait les pièces de théâtre jouées par la chorale et la société de gymnastique, et qui patronnait la section de gmnastique féminine en 1948. Lors des fêtes religieuses, elle s’occupait avec beaucoup de goût de l’ornementation de l’église, organisait les offices du mois du rosaire et les processions.

Le 1er octobre 1953, elle prit sa retraite pour s’installer d’abord dans le village même, puis en 1966 à Hessenheim (Bas-Rhin), son pays natal.

En 1953, ce fut Mme Polycarpe Odette qui prit sa succession. Elle dut prendre sa retraite en 1964 pour raison de santé.

Elle fut remplacée par Melle Misslin de 1964 à 1967.

Puis ce fut Melle Wasmer qui enseigna de 1967 à 1969.

Dr 1969 à 1978, Mme Bernadette Baeumlin-Stolz se consacra activement aux destinées de cette classe.

L’enseignement dans la « 4ème classe mixte » (puis « Classe 3 » depuis 1969)

Durant toute cette période et jusqu’en 1984, l’enseignement y fut assuré par M. Lucien Polycarpe.

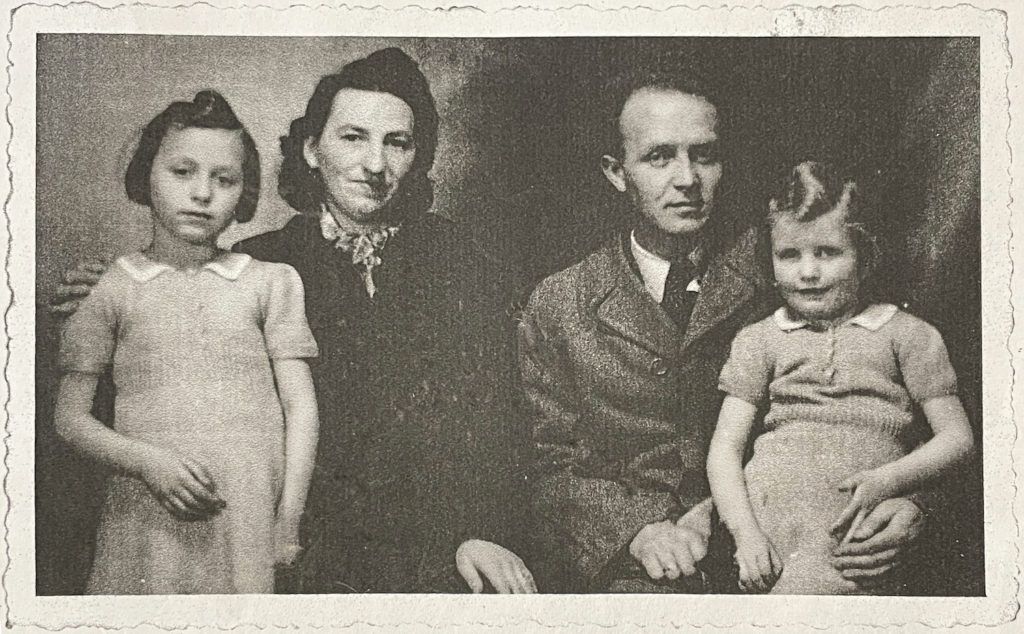

M. Lucien Polycarpe, enseignant de la « 3ème classe » 1953/1984 – Directeur d’école 1970/1984

Les « directeurs d’école » à Waldighoffen

Avant la transformation de toutes les classes en « classes mixtes », ce furent sans doute les maîtres de la classe de « garçons » qui firent office de « Directeurs d’école », c’est-à-dire : M. Eugène Romann jusqu’à son départ en 1968.

Puis son successeur fut M. Lucien Polycarpe

L’enseignement à Waldighoffen de 1978 à 1989

Ecole Primaire

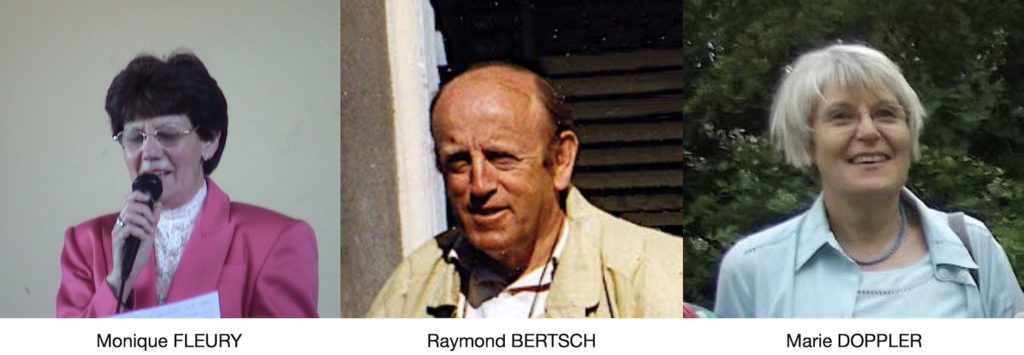

Direction : 1978-1984 M. Polycarpe Lucien,

1984-1989 M. Bertsch Raymond.

Classe I Cours Préparatoire (CP)

- 1978-1989 Mme Fleury Monique

Classe 2 Cours Elémentaire 1 (CEI) CE2 (une partie)

- 1978-1984 M. Michel Patrice

- 1984-1989 Mme Doppler Marie

Classe 3 Cours Elementaire 2 (CE2 une partie) et Cours Moyen 1 (CM1)

- 1978-1984 M. Polycarpe Lucien

- 1984-1985 M. Bertsch Raymond

- 1985-1989 Mme Parolini Raymonde

Classe 4 Cours Moyen 2 (CM2)

- 1978-1984 Mme Parolini Raymonde

- 1984-1985 M. Frochly Laurent

- 1985-1989 M. Bertsch Raymond

La composition des classes pour enseigner soit le cours préparatoire, élémentaire ou moyen varie d’une année à l’autre suivant le nombre d’élèves.

Ecole Maternelle

Ce n’est qu’après la construction du groupe scolaire en 1956 q’on créa l’école maternelle.

Mme Zeyer en assura tout de suite le poste d’enseignante assistée d’une aide.

Avec l’accroissement de la jeune population, la Municipalité se vit dans l’obligation d’ouvrir une seconde classe en 1975. Celle-ci fut provisoirement installée dans uns salle de l’école primaire en attendant l’agrandissement de l’école maternelle. Les travaux ont débuté en février 1976.

La seonde classe fut dirigée pendant un an par Mme Perrieux Casalgrandi. Depuis la construction du nouveau local, l’institutrice titulaire en est Mme Werner.

L’enseignement à Waldighoffen après 1989

1989 marque le début de mes 4 mandats de Maire, soit 25 années, à la tête de la Commune se Waldighoffen

Ces 25 années seront marquées par de nombreux évènements marquants pour notre école communale dont en particulier le regroupement de l’Ecole Maternelle et de l’Ecole Primaire en une Ecole Elémentaire communale, la création d’un cursus bilingue avec des relations privilégiées pendant de nombreuses années avec l’Ecole allemande de BINZEN et surtout la rénovation et l’extension de notre groupe scolaire.