WALDIGHOFFEN serait né sur un front de défrichement réalisé par les Alamans avant même l’an 800 de notre ère, soit au temps de la formation de l’empire carolingien.

« À la faveur de la décadence de cet empire, il s’est créé une société féodale, les souverains étant devenus impuissants à défendre leur patrimoine contre les envahisseurs. Ce furent de petits seigneurs qui devinrent les protecteurs et les maîtres des serfs et paysans libres.

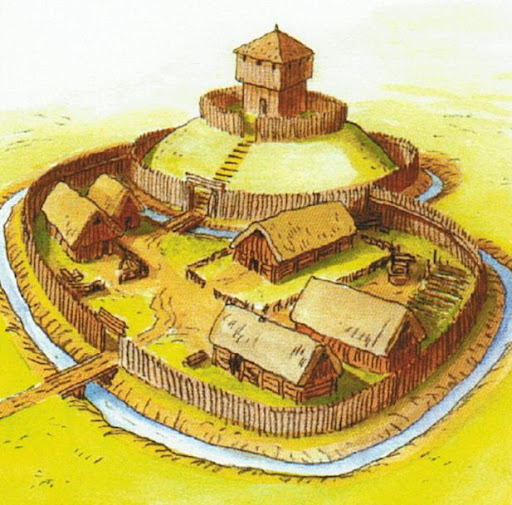

Cette première noblesse villageoise était généralement constituée des propriétaires fonciers les plus gros et fortunés des villages; ils avaient à l’origine fait construire des habitations protégées par des palissades, des remparts sommaires, des fossés : les châteaux primitifs. Cette noblesse villageoise (Dorfadel) prit le nom du village dont elle était issue et dans lequel s’élevait le château appelé ici ( Weigerhaus = Weiherhaus ou Wasserhaus)

Une telle dynastie de chevaliers semble avoir existé à Waldighoffen; mention est faite en effet, dans un document de 1282, d’un certain Henri de Waldenhofen. À la même époque, l’histoire nous signale l’existence des chevaliers Walther de Grenzingen ( 1243 ), Henri et Otto de Grenzingen (1302) Rudolf de Tirminach ( Durmenach) en 1270 et Volnarus de Tirmenach (1293).

On en perd ensuite, comme pour la plupart des familles de noblesse primitive du Sundgau, toute trace, domaine et droits ayant dû passer par mariage ou héritage aux mains de nouvelles dynasties nobles plus puissantes, dépassant le cadre villageois ou de seigneurs ecclésiastiques.

L’histoire de trois de ces dynasties intimement liées aux événements qui se sont ensuite déroulés à waldighoffen nous est plus familière : celle des nobles d’Eptingen, de Ramstein et de Planta. S’étant fixées à divers moments à Waldighoffen, elles étaient toutes, à l’origine, vassales non des comtes de Ferrette, mais de la maison d’Autriche, les Habsbourg, et toujours inféodées de divers biens et droits extrieurs au village même.«

En italique : texte tiré du livre « WALDIGHOFFEN – L’histoire d’un village sundgauvien » de René Minéry.